「中国から日本へ、印金の歴史」の項目で説明したように、日本では印金という用語でまとめて示される技法は多様である。金泥(金粉と接着剤の混ぜたもの)で描いた作品も、もっとも古い例である金属製の型板を用いて印刷した作品も、型紙を使って印刷した作品も印金と呼ばれる。

古代型紙

江戸時代以前の日本の型紙について具体的な証言を記した文献は見つからなかった。というわけで中国製の型紙や中世以前の型紙の素材について知ることはなおさら難しい。

日本では、8世紀から、「ふきえ」、又は「ふんごみがた」という技術があり、模様を作り出すために紙の型紙を使っていたことは明らかである。「ふんごみがた」は、紙製、もしくは金属製の厚い型を用い、皮を踏むことにより立体の模様を印刷し、その上に顔料を加える技法であった。型紙と糊を用いる防染法によって型染された最古の遺物は鎌倉時代のものであり、この技法は室町時代に飛躍的に発展した。というわけで、中国の南宋時代にはすでに印金のための型紙に紙が用いられていたと考えられる。

型紙の素材

日本では、現代においても、型染に使う紙は柿渋紙と呼ばれる。柿渋紙は、楮紙を丈夫にするために2、3枚重ね、柿渋でそれらを張り合わせて作る。タンニンを多く含む柿渋によって、紙は強くなり、耐水性が付与され、湿気によって伸縮することがなくなる。丈夫で、寸法もあまり変わらない柿渋紙は、何百回と印刷に使い、洗うことができる。

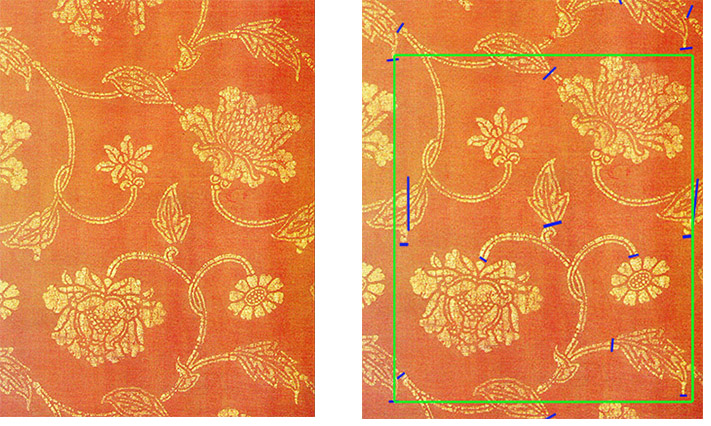

実践においては、しばしば型紙を細い絹糸の網で補強する必要がある。この糸は、糊を表面全体に置くときに型紙を平らに抑え、糊が大きい模様の下に入り込むことを防ぐために、また型紙を洗う時に細かい部分が破れることを防ぐために必要不可欠である。さらに、この糸のおかげで、輪郭が繋がっていない同心模様を作ることができる。この場合、型紙を彫る時、模様の間に紙の橋を保ち、糸をつけてから、その橋を切り取る。ある古い金地印金では卍や菱地模様を背景にした牡丹のモティーフが見受けられるが、この模様を製作するために、細い絹糸の網を用いる技法が使用されたことは明らかである。このような考察から、遅くても中国の明時代、もしくはその以前の型紙が、現存している日本の江戸時代の型染用の型紙に似ていたと考えられる。

江戸時代の型染用の型紙には、絹糸の網は「糸入れ」という方法で取り付けられていたが、昭和になるまでこの方法は用いられる。型紙の模様を彫った後、専門の職人は紙を二枚に剥がして分離する。その二枚の間に、前もって枠に掛けておいた、モティーフによって異なる糸の網を置き、二枚の紙を合わせ、柿渋で貼る。型紙が乾いた後、端から食み出た余分な糸を切り取る。この方法で、糸は紙の中にしっかり固定される。最近はこの「糸入れ」の技法は使われなくなり、型紙の片面全体に目の粗い紗を漆や化学樹脂で貼り付ける「紗張り」という方法に取って代わられた。

型紙の規模

完全紋様の寸法を測ることにより、型紙の寸法を推測することができる。残念ながら、名物裂帳や表具に保存されている印金の大半は、狭い縁の形に切られているので、完全模様の全体を見ることができない。印金の完全紋様と型紙の寸法の問題はこれから詳細に研究しなければならないが、これまでに詳しく観察を行ったいくつかの例に基づき、現段階で明らかになったことを以下に報告する。

– 大部分の大牡丹唐草紋印金で観察できる完全紋様の寸法は、13センチから19センチまでであり、型紙の寸法はそれよりも大きかったことがわかる。

– 時折、一見して同じものに見える連続する模様に、微妙な違いがあることがある。それらの模様は完全に重ねることができない。このことから、一枚の型紙に、一つだけでなく、いくつかの完全模様が含まれていることがあったということが明らかになる。例えば、観察できた一枚の断片では、微妙に違う牡丹唐草模様が少なくとも二柄繋がり、型紙が38センチ以上の規模だったことがわかる。型紙の寸法を複数の完全紋様の大きさへと拡張すれば、作業のスピードアップや、柄合わせの箇所を少なくするなど、いくつかのメリットがある。また、同じ柄を繰り返しても、全体の雰囲気が単調にならないように、それぞれの柄をわずかに違うものにする風習もあったかもしれない。このような工夫は、表装裂の織屋にもよく使われている。

– 歴史の章の「中国から日本へ、印金の歴史」の項目で言及した前田家の押分印金では、和久田紋の部分は36センチの幅で、柄の繰り返しがない。さらに、模様は途中で切られたように見える。このことから、使われた型紙は幅が36センチ以上であり、高さが13センチであったことがわかった。

型紙の使い方

印刷する前に、定められた印の体系に従って、型紙を生地の上に置く。日本の型染の場合、型紙の角に穴を開けて、星と呼ばれる印をつけ、模様を次々と印刷する時、その印を合わせることにより、型紙の位置を固定する。古代型紙では、未だ明らかになっていない、これとは別の印の体系が使われた可能性が高い。型紙を置いてから、糊をヘラで通し、型紙を剥がし、糊が乾かない間に、金箔をその上に貼る。

型染においては、職人は独自の工夫より、まだ乾いていない置いたばかりの糊に触れず、隣り合う模様を次々に印刷することができる。これを行うために、前の印刷と重なり合う型紙の端を軽く折って、頭の部分に型紙が張りつくようになっている待ち針で浮かせておく。昔は、型紙が待ち針に付くように、その頭の部分を錆びさせていたという。しかし、金箔を糊の上に置く場合、この作業は難しくなるように思われる。そのためこの作業の代わりに、模様を一つおきに印刷し、糊が乾いてから、空いている空間に連続する模様を印刷するほうが無難だろう。昔の印金の職人はこのような方法で印刷していただろうか?それとも、隣合う模様を熟練の技で連続して印刷し、広い面積に金箔を一遍に置いていたのだろうか?その場合、金箔は糊が乾く前に置かなければならないので、作業は手早く行わないといけない。

いずれにせよ、日本の型染においは、よくできた印の体系のおかげで柄合わせが完璧にでき、模様がずれることがない。これとは反対に、古印金では、印刷の間のつなぎ目が見えることが多い。それが非常に目立つ場合もある。いくつかのケースでは、隣の柄がずれたり重なったりし、あるいはしばしば、線が途切れ、隣合う完全紋様に連続性がない場合もある。

つなぎ目に模様の輪郭に沿わせると柄合わせの箇所をわからなくできるはずだが、古印金では、牡丹などの模様の真ん中に直線でつなぎ目が入ることが多く、その結果、柄がずれている箇所が目立つ。この考察から、職人が長方形で区切られた完全紋様を好んでいたことが分かる。星と呼ばれる印のおかげで、紙に彫った完全紋様の形に関わらず、四角い型紙をその縁の線をたよりにして簡単に繋げることができる。というわけで、標準となっている印の体系に基づいて、同じサイズの長方形の型紙を使うので、完全紋様を曲線で途切れるように彫ったり、小さなサイズで彫ったりすることができる。

押分印金では、型紙を二枚使い、二種類の模様を隣に並べる。前田家と杭州市のシルク博物館蔵の押分印金を見ると、二種類の模様がつながる部分で、模様が直線で途切れ、隣の模様と数ミリに重なる箇所もある。したがって、印刷する時に、異なる模様が彫られたいくつもの大きい型紙を使い、糊を置かない裂の部分を、柄が途中で切れることも気にしないで 、紙などで覆い、印刷していたと考えられる。

以上のような考察から、まず中国の印金の職人は印を使わず、目で見て大体の位置に型紙を置いていた、もしくは大まかな印を使っていたと考えられるのだ。そしてこのような考察は、とりわけ、職人が柄をぴったり合わせることを目指していなかったということを示唆している。おそらく、そのような細部を重視していなかったのだろう。古印金はそれらが製作された時代にも、金の価値と羅を織るためにかかる手間から、かなり贅沢な品物であったはずだ。にもかかわらず、古印金の柄合わせがこのように大まかであることに、現代の我々を驚くのである。

柄に関して、注目すべき事例がある。いくつかの唐草牡丹紋印金の事例では、一つの完全紋様の中で、柄が微妙にずれており、柄合わせの箇所がいくつかあるのが観察できる。専門家たちによると、客の注文に応じて、一点物の模様を作り出すために、完全紋様の一部だけが彫られた型紙を何枚も組み合わせ、花や葉を取り換えていた可能性があるという。宇田氏の『名物裂』に掲載されている赤地印金もこのような事例のひとつである。

以上のような仮定と完全紋様の中に観察できる柄のずれに基づき、私は型紙を8枚作り、この印金を復元してみた。型紙の数が多くなることで、それらを生地のそれぞれの位置に調整して置く作業がかなり複雑になる。この復元を試みた結果、次のようないくつかの仮説に達した。

– 職人が用いていた型紙は全て同じ寸法であり、印は同じ位置にあった。生地に、完全紋様を一つ置き、印を一つ付ける。完全紋様を8つの部分に分け、型紙を8枚作り、8枚ともに同じ箇所に印をつけた。一部分を印刷した後、完全に乾かし、次の部分を印刷した。このようにすると、全体を印刷するために最低4日間はかかるので、糊の保存が問題になったはずである(製作の章の糊の項目に参照)。

– 葉っぱの模様のうちのひとつで、柄がその中心部分においてかなりずれていることから、印自体がずれていた可能性があると考えられる。

– あるいは、職人はまず蔓の部分だけを大きな型紙を用いて、大まかな印を使うか、印を使わないで、布の全体に印刷した可能性もある。それから同じ寸法とは限らない小さな型紙を7つ使い、蔓の上に目で見て見当をつけて、一連の絵(例えば全ての牡丹や菊)を印刷した。

– この方法では、小柄の型紙を小さくすることができるので、置いたばかりの糊が乾く前に、次の柄を印刷することができる。この印金の場合、菊の花と百合の花、そして一番離れている2枚の葉を、同時に印刷することができる。そうすると、完全紋様を6回に分けるだけで完成することができる。職人が熟練の技で型紙の端を折ったとすれば、もっと少ない回数で完成できるかもしれない。

神戸にある大手前大学で型染と引き染めを教えている今福先生によれば、模様を印刷する作業に、型紙を彫る作業より手間と面倒がかかるため、実際にこのような方法で印刷はされた可能性は少ないという。何枚の型紙を苦労して使うに代わり、完全紋様が全て彫られた新しい型紙を専門職人に彫らせたほうが早いというわけだ。しかしながら、以下に言及した赤地印金では、柄合わせの箇所がはっきりと見えるため、型紙を組み合わせた可能性を考えざるを得ない。このような方法があったとすれば、型紙を沢山購入しなくても多くの模様を印刷することができるので、印金の職人にとっては経済的なメリットもあったかもしれない。

型染においても、2色を用いて二度で印刷したい時や複雑な模様の場合、一つの模様に2枚の型紙を使うことがある。この場合、主要な柄に使う型紙を主型と名付け、地模様に使う型紙をケシ型と名付ける。

型板印金は?

金属製型板を用いた前漢時代の裂の印刷技法に関しては文献がある(1)。

宋時代に関しては、凸版を用いた接着剤を生地に置き、その上に金箔を貼るといった技法が『中国の絹の全般的な歴史』に記載されている(2)。

現代でも韓国では、木版を用いた印金の技術が未だ活用されている。職人が魚膠のような液状の接着剤を木版を用いて生地に置き、その上に金箔を貼る。

日本の文献では、印金は型紙を用いた技術と一般的に定義されている。しかし、いつから、どのような経緯で型板の技法が型紙の技法に替わったのかを研究する必要があるだろう。接着剤の品質や模様の寸法を考慮に入れる実験的な研究により、この問題に関するいくつかの情報を得られる可能性がある。

(1)湖南省博物館のサイトにご参考。

(2)『中国丝绸通史』 、苏州大学出版社 、蘇州市、2005年、303ページ。