現在、日本でも、印金のことについて聞いたことがある人は非常に少ない。茶の湯の専門家、もしくは表具にかかわっている人である。印金がこの二つの分野に入ってきたのは、16世紀に遡るようだ。

茶の湯では

茶の湯では、印金は名物裂の一つの種類として珍重されている。精神的な意味で行われている茶の湯の中では、ものに対して独特な風習を伝える文化がある。お茶会において、参加者が陶器や道具及び、掛け軸の絵、詩、文書などを鑑賞する。そればかりでなく、お茶会に登場する物を本格的に勉強し、資料館における保存政策に比較ができるほど維持している。有名な茶碗や茶入れなどは、その歴史にわたり所有した茶人、もしくは製作した工芸家により、名付けられ、名物として指定されている。最初は、名物の覆いに用いた裂は、作品と違い、名物として認められなかった。1789年から1797年にかけて編集された『古今名物類聚』では、松平不昧は染織品も掲載し、「名物裂」という表現を初めて使った。そういうわけで、袱紗や仕覆も、関連付けられている茶器に単独で、裂として尊重されてきた。名物と同様に、名物裂も名付けられている。それらの名前は、作品を製作した、もしくは所有した名人の名前だったり、よくあるように、それらの模様の名称だったりしている。

名物裂は、外来のものが多く、生産地が主に中国、又はインド、ペルシャ、東南アジアである。中国製の物の中では、明代(14~17世紀)のものが中心で、南宋(12~13世紀)と清時代(17~20世紀)のものもある。茶道の初期から、茶人が外来の物を受け入れ、その美的を評価した。現在、日本文化を一番代表している一つの風習である茶の湯に、この外来の美を持ち込んだ。

名物裂は、お茶会において使用される上、断片の形で名物裂帳に取集されている。断片を集めて、帳に貼り付ける風習は、17世紀以前に遡るようだ。裂の断片は、大きいのも小さいのもある。和紙に裏打ちしてから、技術的な種類により選り分け、帳のページに糊付けする。多くの場合、裂の側に、その名称、あるいは寸法を記す。

名物裂の中で、印金は一番珍しい裂の一種であり、大体その規模が非常に小さい。そのため、非常に高額で、一番地位のある裂のように見なされることが多い。

印金は擦り切れに弱いため、お茶会の時に触れずにはいられない仕覆や袱紗には、あまり使われない。印金は主に、名物裂帳の中に集められたり、お茶会に飾る掛け軸の表装裂として使われたりする。しかし、珍しいものとして、印金で作った仕覆がいくつかある。例として、鈴木氏の『名物裂辞典』(893ページ、図1)に掲載されている藤田美術館蔵の花色地亡撫子印金仕覆を挙げられる。

実際、印金についての資料の多くは、江戸中期から現在にかけての茶の湯に関わっている書物である。しかしながら、その資料の大半は、孫引きのせいか、全く同じ情報を記している。そのため、出版物が多数あるのに、印金についての知識を広げることが難しい。一方、このような文献は、印金を種類で選り分ける。そのいくつもの種類は、中国からの輸入に伴い日本で製作された品物、あるいは輸入が途絶えた後に製作された品物の多様性を表している。

印金の種類

印金が日本に輸入され始めてすぐに、その技法は模倣されたと考えられる。日本では、裂の表面を金銀箔で装飾する技法は中世からあり、室町時代に摺箔を使った着物が非常に流行ったという(もっと見る)。唐風印金を製作していた日本の職人は、摺箔職人なのか、もしくは最初から表具師なのかが明らかではない。しかしながら、江戸時代以降の名物裂帳に集めてある印金は、様々な種類があり、その名称は、日本の場所や工房を参考にしている名称が多い。それぞれの特色は、大きな多様性を表している (もっと見る) 。おそらく中国から入った裂については資料がなかったということと、印刷の技術が口で伝わっていたため、日本の職人は自分の動力で新しい技法を発展せざるを得なかっただろう。中国製の印金の見た目、せめてその模様を、多少なりとも模倣したと考えられる。

以下に茶道具関連の文献に記載されている印金の種類を記す。複数の種類の技術的な特徴を、このブログの他の項目に詳しく解説する。

古印金、上代印金。名称は宋代から明代にかけてのものを示すといっても、名物裂帳に登場する印金では、裂の時代が載っていない。おそらく、収集家は、学術的、技術的な条件より、美的な条件で判断し、裂を選り分けたと考える。印金の分け方は、地の組織や色に基づくことが多い。さらに、裂の名称は、裂に与える価値にも影響があるようだ。一番評価されている印金は羅地印金であり、その次は絽と紗地の物である。その中に、一番評価されている色は紫であり、その次は萌葱、朱色、白、となっている。

押分印金。古印金のサブカテゴリである。一種類の模様の間に他の模様が入り込んだ物であり、その製作に型紙を何枚か使用したようだ。結果が対照的であり、表装裂として非常に評価されている。押分印金は、本来衣服向けの裂であり、服の形に合わせて印刷したようである(もっと見る)。1926年に『あやめの花』、それから1974年に『日本の美術』(図24)では、前田家のコレクションに入っていた押分印金の大きい断片が掲載されている。石畳形の花地模様に、安楽庵手和久田金襴に近い水中景色模様を表している。

模様の構図による種別において、飛び印金は、散らばっている小模様の印金である。または、金地印金は、牡丹唐草などの大きい模様に、卍紋、もしくは菱の密な地模様を表しているものである。

高麗印金。名称は高麗を参考にし、古文献によると朝鮮のものとして定義することが多い。しかし、西村氏によれば高麗印金は日本製のものだろうという。鈴木氏によれば、17世紀の朝鮮製の品物であり、中国製の古印金を継承した品物だろう、ということである。筆者が観察ができた高麗印金と呼ばれている複数のもののなかには、様式においても技法においても、共通点がなかった。

朝鮮印金。鈴木氏に引用される『和漢錦繍一覧』によると、韓国で製作されたものとある。

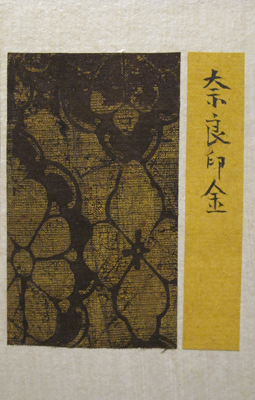

奈良印金。近代まで奈良で製作され続けたものとされる。1755年に出版された『雅遊漫録』では、奈良印金に言及しているため、その存在が少なくとも、18世紀に遡る。筆者が観察できた「奈良印金」と呼ばれているものは、たいてい大きくてシンプルな大牡丹唐草模様を表している。つむぎに印刷されているものが多く、表具師向け、あるいは表具師に製作された製品のようだ。表具の世界では、奈良印金はあまり高く評価されていない。

京印金。京印金は京都で製作された物で、奈良印金と同様に1755年の書物に記載されている。筆者が観察できた京印金は、小模様が合成な金属砂子で印刷され、接着剤が黒くっぽくなってきたものが多い。

糸屋印金。名称によると、糸屋という職人の作品だろう。

一木印金。鈴木氏に引用されている『雅遊漫録』では、紗地に印刷された高価値のものである。

鈴木氏に引用された『茶家酔古襍』では、以上の二種類は京印金のサブカテゴリであるようだ。

雁金屋印金、巴屋印金、建部印金、高屋印金、蘭溪印金、八兵衛印金などは、日本の工房の作品で、店の名前から名付けられた物だろう。

典司印金。金泥描の上に模様の細部に加彩する技法で製作されたものである。名称は、同じ技法で装飾された裂で表装されている室町時代の絵から由来された。厳密的にいうと、印金ではないのに、中級の印金として評価されている。

金更紗。インドやインドネシア製の品物である。型紙を使用した技法でもなく、様子は中国製や日本製印金と全く異なる。しかし、細部が金で装飾されている更紗は、茶の湯で非常に珍重され、印金の一種として記録されていることがある。

以上紹介した作品について、文献が非常に少ないので、ある印金をどれに分類するかということは、難しいことである。しかしながら、日本製の作品の場合、日本的な風合いや、シンプルな柄及び、柔らかい線などが描かれているから、様式に基づき見分けられることがある。又は、地味な柄、あるいは小さい柄を表している印金は、表具に似合うようにわざと製作されたように見える。さらに、作品の製作技法を観察することにより、生産地を推測することができることもある(もっと見る)。しかしながら、表具師の岡氏が説明してくれたように、表具の工房では、ある印金を中国製か日本製として見分けることは、主にその作品から浮かぶ印象に基づく。さらに、唐物には特別な価値を与えるという考え方も、印金の分別に影響があることを言わざるを得ない。そのため、高価な作品を表具にする際、商業的な理由により、日本製の印金より、中国製の印金を使いたいというわけである。

表具での風習

中国では、印金が表装裂として使われたことはないが、日本では、印金の主要な使い方である。掛け軸は、紙3枚で裏打ちされた作品、紙で裏打ちされた裂の縁、軸棒2本で構成されている。博物館以上に、茶の湯の世界では表具裂が作品と同様に重視されている。そのためか、お茶会で飾る掛け軸の中に、印金を用いた作品が割と多く保存されてきた。桃山時代の茶会記は、印金を使った表具によく言及しているが、この風習は室町時代にも遡ると思われる。一番評価される印金は、宋代から明代にかけての印金や、紫羅地の印金である。

印金は珍しいため、表具の天や地には、あまり使われない。普通、一文字や風帯及び、中回しに使う。しかしながら、非常に珍しいながらも、全部印金で出来ている表装もある。例えば、京都の清浄華院に収蔵されている重要文化財と指定されている中国の釈迦如来の絵の表装は、このような作品である。

表具に使われた古印金の本来の使い方は明らかではないことが多いが、様々だったと思われている。以上に言及した前田家の「和久田紋押分印金」は、帳に貼るために解体された表装裂である。断片の真ん中に、折り目の跡が残り、その両側に模様の向きが対照的に逆転している。杭州市のシルク博物館に収蔵されている押分印金上着に近寄ると、前田家の押分印金も、本来上着であり、折り目が肩山の跡だと考えられる。五島美術館で行った名物裂展の図録に(図11)、11世紀の藤原公任の詩が掲載されている。その表装の中回しは紫地牡丹唐草紋印金に裁断されている。作品の註によると、再利用された袈裟の印金である。表具師の岡氏によれば、表具師が古い袈裟を解体し、表装に再利用することは、あまりないということである。それは、袈裟が狭い縁で構成され、縫い目や折り目の跡が残っているため、表具に使いづらいからである。その上、袈裟には厄除けの力もあり、引き継がれるものであるから、破壊しないものである。

古印金は極めて貴重なものであるため、表具において、特別な扱い方がある。確定な値段ではないが、古印金が1寸5万円、1尺一千万円ほどで販売されるそうである。表装裂の中では、一番高い種類である。そのため、裂を坪(つぼ)という単位で売買している。坪は、金襴や金紗にも使われ、裂は、一坪が役3センチかける3センチの面積となっている。文化財修理の工房では、表具のために印金を手に入れることは非常に特別である。ある作品の表具に印金を付けるという選択は、裂の時代、美的、風合い及び、または作品との関係などについての慎重な考察の結果である。そして無駄使いしないように、非常に大切に扱う 。

というわけで、「付き張り」という風習は印金の場合にのみ許される。付き張りは、裂の小さい断片を繋げることにより、表具の寸法に沿う縁を構成する方法である。そのため、完全な縁に見せるように、極小さい断片を10枚までも合わせる。その断片は、地色が同じでありながら別の裂から取られたこともある。それとは反対に、ある大きい表具では、印金の端が裏に折られていることで、いかに高級な表装なのかが分かる。さらに、印金を用いた表具が解体される場合、それの印金に損傷があったとしても、別の作品に移すことが多い。

古印金の珍しさと表具の分野において与えられた貴重性から、表具師が模倣を多数作ってみたことはもっともなことである。その試みは現在も続いている。しかしながら、絶滅した古印金が残した空間を、なかなか満たすことが出来ない。

前田家の印金

名物裂の収集の歴史では見落とすことができない例は、前田家のコレクションである。前田氏族の大名は、江戸時代にわたり、加賀を司った。三代目の利常(1593年~1658年)は外来の文物を熱心に収集し、関西と長崎の市場で、外国の織物類を値段に糸目をつけず、買い求めていたという。裂を平にし、 裏打ちしてから、4冊の帳面に張り付けた。

前田家の裂のコレクションの中には、金襴および、緞子、金紗、多数の種類の織物が見受けられる。また、大規模な印金を多数含めることで有名である。その中でも表装に使われていた裂が多く、帳面に載せる為に、表具を解体していたのである。

20世紀に入り、帳面は一冊づつ売られ、現在ばらばらになっている。一冊は最近九州国立博物館のコレクションに入った。一冊は解体され、現在散在している。もう二冊は、岡墨光堂という表具の工房が表具にするために購入し、所有している。散在している裂は、掛け軸の形で、もしくは断片の形で、時折博物館で展示される。1926年に、岡氏はその中の一冊を手に入れてから、帳面全体を縮小写真版にし、「あやめのはな」という題名で出版した。これらのおかげで、前田家のコレクションの一部が見ることができる。または、前田家の印金がもう一枚齋藤コレクション蔵になり、以下のリンクで見ることができる。

http://www.gion-saito.com/kogire/14-15/16.html