Comme nous l’expliquons dans un article précédent, les techniques rassemblées au Japon sous le terme d’inkin sont variées, et peuvent faire référence à des œuvres peintes à la poudre l’or, imprimées à l’aide d’une matrice métallique pour les plus anciens exemples, ou imprimées à travers un pochoir.

Ancienneté des pochoirs

L’utilisation, au Japon, de caches puis de pochoirs en papier est attestée depuis le 8e siècle après J.C., où ils ont été employés dans les techniques du fuki-e et du fungomigata. Cette dernière consiste à colorer et estamper du cuir en le peignant et en le foulonnant à travers des pochoirs épais, qui pouvaient être également faits en métal. Les premiers exemples de teinture à réserves de colle appliquée à travers un pochoir de papier, datent de l’époque Kamakura (1185-1333), et connaissent un essor durant Muromachi (1336-1573) (1). On peut donc penser que la Chine des Song du Sud employait déjà du papier pour la fabrication des pochoirs à inkin.

Matériaux des pochoirs

Au Japon, encore aujourd’hui, le papier employé pour la teinture au pochoir se nomme le kakishibu-gami, et se compose de deux à trois couches de papier en fibres de murier, superposées pour plus de solidité, et collées entre elles au jus de kaki. Ce dernier, riche en tanin, renforce le papier, et lui confère une très bonne résistance à l’eau ainsi qu’aux variations dimensionnelles à l’humidité. Le papier, solide et stable dimensionnellement, peut ainsi être employé et lavé pour des centaines d’impressions.

Dans la pratique, il est souvent indispensable de renforcer le pochoir par un réseau de fils très fins, qui a pour but d’une part de maintenir le pochoir plaqué au tissu sur toute sa surface pendant l’impression de la colle (et d’empêcher celle-ci de se glisser sous certaines parties du pochoir), d’autre part de renforcer le pochoir, qui doit subir de nombreux lavages. L’insertion d’un réseau de fils permet également de créer des motifs concentriques sans les raccorder entre eux par des ponts. Des ponts sont laissés entre les motifs jusqu’à l’apposition des fils, puis une fois ceux-ci fixés et maintenant les motifs concentriques en place, les ponts peuvent être coupés. Certains inkin anciens, à motifs de pivoines sur fonds de fin réseau de losanges ou de svastikas, présentent ainsi des motifs qui de toute évidence ont nécessité l’emploi d’un réseau de fils. Cette remarque laisse penser que les pochoirs chinois de l’époque Ming au plus tard, pouvaient ressembler aux pochoirs japonais de l’époque d’Edo, confectionnés pour la teinture à réserve (katazome) qui nous sont parvenus.

Sur ces derniers, le réseau de fils de soie était appliqué selon la méthode du ito-ire (insertion de fils), encore pratiquée au début de l’ère Showa. Le pochoir une fois taillé, l’artisan délamine le papier en deux épaisseurs. Il positionne un cadre sur lequel il a tendu des fils de soie très fins selon un réseau qui diffère selon les contraintes du motif, entre les deux couches de papier remises en face, fixe le sandwich au jus de kaki, et découpe l’excédent des fils en bordure. Ceux-ci sont ainsi fermement maintenus à l’intérieur du papier. La technique a été plus récemment abandonnée au profit d’une gaze lâche, que l’on colle en plein sur une face du pochoir, à l’aide de laque ou d’une résine synthétique (technique du sha-bari).

Dimensions des pochoirs

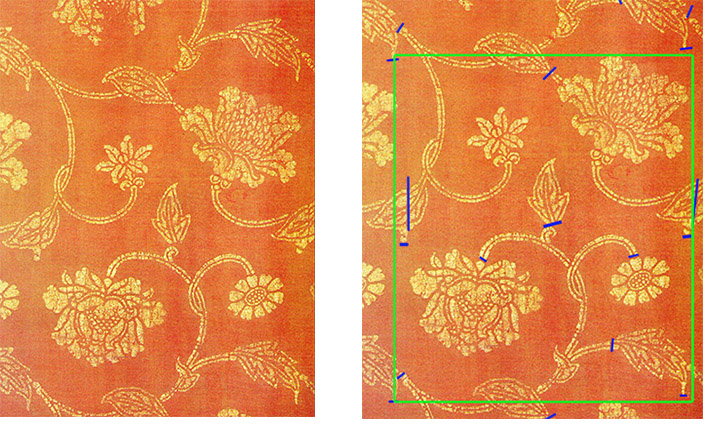

Les rapports de dessin visibles sur les inkin peuvent donner une indication quant aux dimensions des pochoirs utilisés. Malheureusement, la plupart des inkin conservés dans les registres de meibutsugire et dans le montage des œuvres peintes ont été découpés, souvent en bandes assez fines, et le rapport de dessin n’est pas visible dans son entièreté. Une étude précise des rapports de dessin et des formats de pochoir reste à faire, et nous n’avons jusqu’à maintenant observé précisément que quelques exemples, qui nous permettent de lister ces constats :

– Les rapports de dessin observés sur la plupart des inkin à motifs de rinceaux fleuris à grandes pivoines mesurent environ 13 à 19cm, ce qui représente un minima quant aux dimensions du pochoir.

– Parfois, deux motifs successifs, bien que similaires à première vue, présentent de légères différences, et ne se superposent pas tout à fait. On peut en déduire qu’un seul pochoir pouvait reproduire plusieurs rapports de dessin (et donc mesurer au minimum 38cm de côté pour l’un des exemples observés). L’agrandissement du pochoir par rapport au rapport de dessin peut présenter plusieurs avantages, accroître la vitesse d’exécution, limiter les raccords, créer de légères variations visuelles au sein de la répétition, qui rendent le motif vivant (cette pratique se voit notamment dans le tissage des tissus de montage).

– Le oshiwake inkin à motif wakuta de la collection Maeda cité dans l’article De la Chine au Japon, ne présente, sur la partie wakuta, aucune répétition de motif sur les 36cm qui constituent sa largeur. En outre, le motif donne l’impression d’avoir été interrompu. Il s’agissait donc selon nous d’un pochoir d’une largeur supérieure à 36cm, pour une hauteur supérieure à 13cm.

Utilisation des pochoirs

Lors de l’impression du motif, le pochoir est posé sur le tissu selon un système de repères établi. Au Japon dans la teinture au pochoir (katazome), un repère appelé hoshi est percé dans un coin du pochoir, qui sert ainsi à caler les rapports de dessin d’une impression à l’autre. II est très possible que les pochoirs à inkin anciens aient employé un autre système de repérage, que nous ignorons. Une fois le pochoir posé, la colle est imprimée à l’aide d’une spatule, le pochoir est retiré, et la feuille d’or est posée dans le frais.

Dans le katazome, l’artisan, par un coup de main qui lui est propre, réussit à imprimer à la suite deux rapports de dessin sans écraser le premier (encore frais) lorsqu’il pose le pochoir pour imprimer le second. Pour ce faire, il replie légèrement la bordure du pochoir qui se superpose à l’impression précédente, et la fait tenir en l’air grâce à des épingles dont la tête adhère (anciennement on laissait volontairement les têtes d’épingle rouiller pour qu’elles adhèrent au papier). Dans le cas où l’on pose une feuille d’or, l’opération semble plus délicate, et il est plus rassurant d’imprimer un motif sur deux, puis de revenir dans les espaces laissés blancs une fois le séchage accompli. Les artisans anciens procédaient-ils de cette manière ? Ou bien enchainaient ils les impressions de colle conjointes, et posaient-ils les feuilles d’or une fois plusieurs motifs imprimés (ce qui demande une grande rapidité d’exécution car la feuille doit être posée lorsque la colle est encore parfaitement fraiche) ?

Quoi qu’il en soit, dans le katazome japonais, un bon système de repérage permet d’avoir des raccords absolument invisibles. A l’inverse, sur les inkin anciens, les raccords entre les impressions sont souvent visibles, voire très visibles. Dans certains cas, le motif est légèrement décalé, se superpose, ou bien même parfois, il n’y a pas de continuité entre les motifs conjoints des deux rapports.

Souvent, alors qu’on aurait pu camoufler le raccord en lui faisant suivre la ligne du motif, celui-ci traverse le motif (de fleur par exemple) en ligne droite, de manière très visible. De cette remarque on peut déduire que les artisans privilégiaient des motifs délimités par un format rectangulaire. Un système de repérage du type des hoshi, permet de caler facilement des pochoirs de format rectangulaire en se basant sur leurs bordures, indépendamment de la forme donnée au motif découpé à l’intérieur de ce pochoir. Rien n’empêcherait donc de tailler le motif en arrêtant le rapport de dessin à une ligne courbe, tout en conservant un format rectangulaire au pochoir, avec un système de repères standardisé.

L’observation des oshiwake inkin de la collection Maeda et du Silk Museum de Huangzhou, montre qu’à la jonction des deux motifs associés, les motifs sont interrompus selon une ligne droite, avec parfois quelques millimètres de superposition. L’impression était donc probablement réalisée à l’aide de plusieurs grands pochoirs de différents styles, sous lesquels on positionnait des caches, sans se soucier de la forme du motif, afin de n’imprimer qu’une partie du tissu.

Ces remarques laissent penser, que d’une part, les artisans chinois n’utilisaient peut-être pas de repères et travaillaient à l’œil, ou bien par un système de repérage approximatif. Elles suggèrent aussi et surtout qu’ils n’avaient peut-être tout simplement pas l’objectif de réaliser des raccords parfaits, que ce type de détail ne comptait pas dans leur appréciation. Le naturel de ces raccords peut nous surprendre, car il forme un contraste avec le très grand luxe que devaient représenter les inkin dès leur époque de création, du fait de la préciosité de l’or et du temps de travail nécessaire au tissage de la gaze ra.

Un cas de figure attire notre attention. Dans certains cas d’inkin à motif de rinceaux fleuris, on observe, à l’intérieur d’un rapport de dessin, plusieurs raccords décelables par des décalages de motif. Selon certains, il y aurait pu exister des pochoirs ne faisant figurer qu’une partie du motif, que l’on combinait avec d’autres pochoirs afin de produire des motifs uniques à la demande du client. Ce pourrait être le cas du tissu reproduit ci-dessus, publié dans le Meibutsugire de UDA.

Nous avons tenté de reproduire le motif de ce tissu, en fabriquant huit pochoirs, en nous basant sur cette hypothèse et sur les décalages visibles. La multiplicité des pochoirs complexifie considérablement leur calage. Voici les hypothèses que nous avons formulées en conclusion de nos essais :

– L’artisan possédaient une série de pochoirs tous taillés sur le même format, et dotés de repères au même endroit. Le tissu était imprimé en huit fois successives, en se servant des mêmes repères, et en laissant sécher entre chaque. L’impression du tissu requérait donc au minimum 4 jours de travail (ce qui peut poser un problème de conservation de la colle, cliquez pour plus de détail).

– Le décalage important présent au milieu d’une des feuilles suggère alors que le système de repérage lui-même avait été posé de manière imparfaite.

– Ou bien, l’artisan possédait un grand pochoir pour le motif de tiges, qu’il imprimait en premier sur toute la surface du tissu, sans repère précis, voire à l’œil. Il possédait ensuite 7 pochoirs à petits motifs, pas forcément de mêmes dimensions, qu’il imprimait successivement par séries (toutes les pivoines, puis toutes les marguerites…), en calant le motif à l’œil sur la tige.

– Dans ce cas, les pochoirs des plus petits motifs pouvaient pour certains être imprimés deux par deux (ici, le lys/la marguerite, les deux feuilles les plus éloignées), ce qui diminue le nombre d’impression à six, voire moins sur l’artisan réussit à replier habilement les bordures de son pochoir.

Selon le professeur Imafuku, professeur de katazome et hikizome à l’université Otemae de Kôbe, une telle pratique semble peu probable, car elle demande plus de peine à l’imprimeur qu’au tailleur de pochoirs, et il serait selon elle plus rapide de commander un nouveau pochoir par combinaison de motif que de jongler avec des pochoirs combinés. Les raccords clairement visibles sur le meibutsugire rouge nous incite pourtant à considérer sérieusement cette hypothèse. Ce type de technique pouvait peut-être avoir un avantage économique du fait que l’artisan imprimeur achète moins de pochoirs à l’artisan tailleur, tout en proposant de nombreux motifs à sa clientèle.

Dans le katazome aussi cependant, il peut arriver que l’on combine deux pochoirs pour un même motif, dans certains cas où l’on souhaite imprimer en deux fois avec deux couleurs différentes ou pour des motifs particulièrement complexes. Le pochoir employé pour le motif principal est alors appelé omo-gata, et le fond est imprimé avec le keshi-gata.

Des impressions au bloc?

L’impression d’inkin datés de la période Han par l’emploi d’une matrice de métal a été documentée.

(Voir lien vers le site du Musée du Hunan)

Concernant la période Song, on trouve mention dans l’Histoire générale de la soie chinoise (2) de techniques d’impression où l’adhésif était posé sur le support par une matrice en relief et la feuille d’or apposée ensuite.

Encore aujourd’hui, en Corée du Sud sont pratiquées des techniques d’impression à la feuille d’or sur textile, où une colle animale de type poisson est d’abord appliquée finement au bloc de bois.

Keeping Korean Gold Print Alive – YouTube

Si les textes japonais font communément références à des techniques d’impression au pochoir, il convient de se demander à quelle époque et en quelle mesure elles ont ou auraient supplanté l’impression au bloc. Un travail de recherche expérimentale considérant la nature de l’adhésif et la dimension des rapports de dessin pourrait peut-être apporter des éléments de réponse.

(1) Nagasaki Iwao, « Histoire de la teinture au pochoir au Japon », in Katagami, les pochoirs japonais et le japonisme, Japan Foundation, Tokyo, 2006, pp.8-18.

(2) Histoire générale de la soie Chinoise, Presses universitaire de Suzhou, Suzhou, 2005, p. 303 (en chinois).