De nos jours même au Japon, la plupart des gens n’ont jamais entendu parler des inkin et le sujet n’est généralement guère évoqué que dans deux domaines, la cérémonie du thé et le montage des œuvres peintes (le hyôgu). D’un point de vue historique, l’entrée des tissus inkin dans ces deux univers remonte probablement au 16e siècle.

Dans la cérémonie du thé

Dans l’univers de la cérémonie du thé, les tissus inkin constituent une catégorie de ce qu’on appelle les meibutsugire, « tissus fameux ». Outre la dimension spirituelle qui la caractérise, la cérémonie du thé pratiquée au Japon constitue un outil de transmission d’une certaine culture matérielle où les céramiques, les ustensiles de thé mais aussi les œuvres peintes ou documents graphiques montés sous la forme de kakejiku sont appréciés par les participants. Plus qu’une simple appréciation, les œuvres font l’objet d’une véritable étude et d’un soin conservatoire digne d’une collection muséale. Les ustensiles (bols, boîte à thé…) les plus célèbres ont été au cours de l’histoire désignés meibutsu (objets fameux, ou encore objets nommés) selon leur histoire, les maîtres à qui ils ont appartenu et les artisans qui les ont créés. Les textiles qui servent d’enveloppe à ces ustensiles, fukusa, shifuku etc, n’ont d’abord pas bénéficié de la même reconnaissance. Le Kokon meibutsu ruijû, un catalogue d’objets de thé publié entre 1789 et 1797 par Matsudaira Fumai, publie pour la première fois des textiles sous la catégorie de meibutsugire, tissus fameux, consacrant les textiles comme des objets de valeur, indépendamment des ustensiles qu’ils servent à protéger. De même que les ustensiles meibutsu, les meibutsugire se voient donc attribuer un nom qui peut être celui de la personne (possesseur, artisan) ou de l’objet à auquel il est rattaché, ou bien, et c’est souvent le cas, celui de son motif.

Les meibutsugire sont pour beaucoup des tissus d’importation, d’origine majoritairement chinoise, mais aussi indienne, perse ou sud-est asiatique ; beaucoup de tissus chinois remontent à l’époque Ming (14e-17e s.), parfois à l’époque Song (12e -13e s.) et Qing (17-20e s.). Depuis toujours les maitres de thé accueillaient ainsi des objets d’outre-mer, en admiraient l’esthétique et l’intégraient à une culture qui fait aujourd’hui partie des plus représentatives du Japon.

Les meibutsugire, en dehors de leur usage en tant qu’objet au cours de la cérémonie du thé, font également l’objet de collectionnisme sous la forme de fragments. La pratique de rassembler les fragments dans des registres papiers remonte au plus tard au 17e siècle. Les pièces de tissu, qui peuvent être de grand comme de très petit format, sont doublées sur du papier et collées dans les registres, classées par catégories techniques. On fait apparaître la plupart du temps à côté leur nom et parfois leurs dimensions.

Les inkin constituent, à l’intérieur des meibutsugire, une catégorie de tissus parmi les plus rares et leurs dimensions sont en général assez limitées. Certainement pour cela, ils sont vendus à des prix extrêmement élevés et sont souvent considérés comme occupant le premier rang dans la hiérarchie de valeur des tissus.

Du fait de leur fragilité à l’usure, ils sont très peu employés comme shifuku (pochette de boîte à thé) ou comme fukusa (carré de tissu servant de support aux ustensiles), dont l’usage requiert de les manipuler. Ils sont surtout présents dans les registres, les meibutsugire-chô, ou dans le montage des œuvres graphiques exposées durant la cérémonie. Il existe cependant quelques rares shifuku, dont un objet conservé au musée Fujita (publié dans Suzuki, Meibutsugire jiten, p.893, fig.1), et qui représente un petit motif d’œillet sur fond bleu indigo.

En réalité une grande partie de la documentation concernant les tissus inkin provient des catalogues d’objet de thé, datés du 18e siècle à nos jours. Beaucoup cependant reprennent strictement les mêmes informations que leurs prédécesseurs, si bien que la multiplicité des publications ne permet pas vraiment d’enrichir les connaissances sur les inkin. A ces catalogues néanmoins l’on doit une classification des tissus inkin en sous-catégories, qui sont représentatives de la variété des productions qui ont accompagné et/ou suivi l’importation des inkin de Chine.

Les catégories d’inkin

Il est à supposer que les tissus inkin ont commencé à être imités au Japon très vite après leur entrée sur l’archipel. Au Japon les techniques de décor à la feuille d’or et d’argent existaient déjà depuis le Moyen-âge (faisaient-elles déjà l’emploi de pochoirs ?) et l’époque Muromachi correspond à l’apparition de nouvelles vogues de décors de kimonos employant le surihaku. Nous ignorons si les artisans de surihaku étaient les mêmes que ceux qui réalisaient les imitations d’inkin à la chinoise, ni s’il s’agissait plutôt dès l’origine de tentatives de la part des monteurs d’œuvres peintes. Les registres de meibutsugire, même anciens, font apparaître de nombreuses catégories d’inkin sous des noms qui se réfèrent souvent à des lieux où à des artisans japonais, et dont les caractéristiques techniques montrent une diversité importante. Sûrement parce que les objets arrivaient de Chine sans documentation, et parce que l’art de l’impression faisait l’objet d’une transmission orale, les artisans japonais ont probablement dû développer par eux-mêmes de nouvelles techniques d’impression pour l’or, imitant plus ou moins bien le rendu des œuvres chinoises, a minima en reprenant les motifs.

Je dresse ci-dessous une liste non exhaustive des catégories d’inkin telles qu’elles sont décrites dans les catalogues de thé. Les aspects techniques de certaines d’entre elles sont détaillés dans un autre article.

Ko inkin/jôdai inkin. Soit « inkin anciens ». Si leur dénomination semble désigner des objets datés de la Chine des Song à Ming, les tissus inkin présents dans les registres de meibutsugire ne sont pas datés et il est à supposer que leur classification par les collectionneurs en tant qu’objets antiques relève d’une appréciation esthétique plus que scientifique ou technique à proprement parler. Cette catégorisation repose pour beaucoup sur la nature du tissu de fond et se mêle à un système de hiérarchie de valeur. Les objets auxquels on attribue le plus de prix sont les pièces imprimées sur gaze ra (plus de détails), en second celles sur gazes ro ou sha. A l’intérieur de cette catégorie, la couleur violette est la plus valorisée, puis le vert tendre, le vermillon, le blanc, etc.

Oshiwake inkin. Il s’agit d’une sous-catégorie à l’intérieur des ko-inkin, basée sur l’organisation du motif en plusieurs zones délimitées faisant l’emploi de pochoirs différents. Il en ressort un effet contrasté, très prisé sur les tissus de montage. Les oshiwake inkin semblent avoir été à l’origine imprimés à disposition pour des vêtements (plus de détails).

Un grand oshiwake inkin est celui qui figure dans l’un des registres de tissus de la collection Maeda, publié en 1926 dans Ayame no Hana, puis en 1974 dans Nihon no bijutsu (fig.24) et fait figurer côte à côte un motif de damier de carrés fleuris, et un motif de paysage aquatique proche de celui du kinran dit Anrakuande Wakuta.

Dans la même logique de classement par composition des motifs, les tobi inkin (inkin sautant) présentent des petits motifs dispersés. Les kinji inkin (inkin à fond d’or) présentent, sous un motif principal en général de pivoines, un fond en réseau géométrique très dense qui leur vaut leur nom.

Kôrai inkin. Bien que leur nom fasse référence à la dynastie Coréenne Goryeo (918-1232) et que les catalogues de Thé ancien les définissent comme des objets coréens (sans les relier cependant à l’époque Kôrai), les kôrai inkin seraient selon Nishimura une production japonaise. Selon Suzuki, il s’agit d’objets d’origine coréenne datant du 17e siècle et produits dans la lignée des ko-inkin. Les fragments d’inkin dit Kôrai que nous avons pu observer ne montraient pas d’unité stylistique ni technique.

Chôsen inkin. Selon le Wakan kinshu ichiran (cité dans Suzuki), il s’agirait également d’objets coréens.

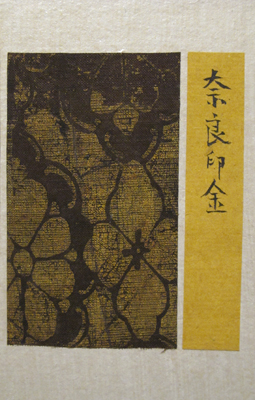

Nara inkin. Les Nara inkin auraient été fabriqués à Nara jusqu’à une époque récente. Leur existence remonte a minima au milieu du 18e siècle, puisqu’ils sont mentionnés dans le Gayûmanroku de 1755. Les objets que nous avons vus et qui étaient désignés comme des Nara inkin représentaient en général de grands motifs de rinceaux de pivoines, dans un style assez simple et présentant de grands aplats dorés. La plupart du temps imprimés sur fond de toile de soie sauvage, ils semblent avoir constitué une production faite pour, voire par des monteurs d’œuvres graphiques. Dans l’univers du montage, les Nara inkin ne sont pas considérés comme des objets de grande valeur.

Kyô-inkin. Les kyô-inkin auraient constitué une production kyotoïte, déjà mentionnée de même que les Nara inkin en 1755. Les kyô -inkin que nous avons pu observer sont imprimés de petits motifs à la poudre de métaux mélangés, souvent oxydés, sur un adhésif souvent devenu noirâtre.

Itoya inkin. D’après le nom, probablement les productions d’un artisan nommé Itoya.

Ichimoku inkin. Le Gayûmanroku (cité par Suzuki) parle d’inkin de grande valeur, faits sur fond de gaze.

Selon le Chakasuikozô (1843, cité par Suzuki), les deux catégories ci-dessus feraient partie des kyô-inkin.

Karikaneya inkin, Tomoeya inkin, Tatebe inkin, Kôya inkin, Rankei inkin, Hachibei inkin… correspondraient aux productions d’artisans japonais qui leur auraient donné leur nom.

Tensu inkin. L’origine du terme provient d’une peinture datée de l’époque Muromachi, qui était montée avec ce type de tissu. Il s’agit de tissus peints à la l’or coquille et rehaussés de pigments. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une impression, les tensu inkin sont considérés comme des inkin de qualité moyenne.

Kin-sarasa. Il ne s’agit plus de techniques d’impression au pochoir et l’esthétique est tout à fait différente de celles de objets sino-japonais, mais les indiennes ponctuées d’or, produites en Inde et en Indonésie, sont très prisées dans le domaine de la cérémonie du thé. Elles figurent souvent comme une catégorie annexe de tissus inkin.

Le manque de documentation précise sur l’ensemble de ces objets rend difficile leur identification à une catégorie. Cependant certaines pièces japonaises sont clairement identifiables par leur style, qui privilégie des motifs nippons, relativement épurés, avec des lignes douces. Certains motifs semblent également avoir été faits sur mesure pour s’adapter à des montages d’œuvres peintes : motifs discrets, petits rapports de dessin… L’observation attentive de la technique donne également des indications importantes quant à l’origine géographique des pièces (plus de détails). Cependant, comme le confesse le restaurateur Oka, l’attribution dans les ateliers d’une origine chinoise ou japonaise à un inkin se fait un peu au ressenti et n’est pas sans être influencée par une échelle de valeur qui place les objets chinois anciens, les « karamono », au-dessus des productions japonaises. Commercialement parlant, on préfèrera donc toujours penser que l’on monte une œuvre de valeur avec un inkin chinois.

Dans le montage : pratiques

Il ne semble pas que les tissus inkin aient été employés pour le montage des kakekiju en Chine. C’est pourtant leur principal usage au Japon. Le montage des œuvres peintes ainsi que des documents graphiques est constitué d’une série de doublages réalisés avec des papiers différents, d’un encadrement textile (les tissus étant eux-mêmes doublés de papier), et de deux bâtons de bois délimitant le haut et le bas de l’œuvre. Dans le monde de la cérémonie du thé plus que dans l’univers religieux ou muséal, les tissus de montage sont valorisés au même titre que l’œuvre elle-même ; c’est peut-être à cela que l’on doit le grand nombre de montages issus du monde du Thé employant des inkin. Les Chakai-ki (textes relatant des cérémonies de thé) de l’époque Momoyama mentionnent fréquemment des œuvres montées de tissus inkin, mais on pense que cette pratique remonte même à l’époque de Muromachi. Les inkin les plus recherchés sont les plus anciens, datés de la Chine des Song aux Ming et imprimés sur gaze ra violette.

Du fait de leur rareté, les tissus inkin sont rarement présents sur les parties les plus larges du montage, et constituent en général les ichimonji, les fûtai, et parfois les chûmawashi (dans l’ordre les bandes les plus étroites et les plus proche de l’œuvre, les pattes de suspension fixées au bâton supérieur, et les bandes intermédiaires, situées entre les ichimonji et les bandes haute et basse du montage). Certaines œuvres rares contredisent néanmoins ce constat et sont intégralement montées en inkin. C’est le cas d’une peinture chinoise représentant le bouddha Sakyamuni, conservée au temple Jôken-in de Kyoto, et désignée Bien culturel important.

L’usage originel des inkin employés pour le montage n’est pas toujours clair, et nous pensons qu’il était multiple. L’oshiwake inkin à motif wakuta de la collection Maeda (cf.supra) provient d’un montage qui a été défait ; l’inversion de l’orientation des motifs de damier selon un axe qui suit une trace de pli fait penser à un remploi de vêtement semblable à celui conservé au Silk museum de Hangzhou (plus de détails), sur lequel la ligne d’épaule serait restée marquée. Le catalogue de l’exposition Meibutsugire publié par le Musée Gotoh en 2001, fait figurer (cat.fig.11) un poème de Kintô Fujiwara, datée du 11e siècle, dont les chûmawashi sont constitués d’un inkin à motifs de pivoines sur fond violet. Selon la notice du catalogue, il s’agirait d’un réemploi de tissu de kesa (1). Selon le restaurateur M. Oka, que nous avons interrogé à ce sujet, il est peu probable que les kesa anciens aient pu constituer une réelle ressource pour les monteurs, la raison étant la structure des manteaux, composée de bandes étroites, repliées sur les bords et assemblées par couture. D’une part, le format des tissus et les marques laissées par le montage du vêtement constituent des obstacles au remploi ; d’autre part, le dépeçage d’un kesa, objet de transmission doté d’une valeur prophylactique, constitue en soi un acte de destruction blasphématoire.

L’extrême préciosité des tissus inkin anciens entraine un certain nombre de pratiques particulières dans le montage. Pour indication, un inkin ancien peut être vendu aux alentours de 50 000 yens le sun (environ 3cm), environ 10 000 000 yens le shaku (env. 30cm). Ce sont les tissus de montage les plus chers. Pour cette raison les tissus peuvent être vendus au tsubo, une unité de mesure également employée pour les kinran (tissus façonnés dorés) et les kinsha (gazes façonnées dorées) et qui représente environ une surface de 3x3cm.

Pour un atelier de restauration, le fait d’obtenir un tissu inkin pour en faire un montage est tout à fait exceptionnel. Le choix d’employer un inkin pour une œuvre est le fruit d’une longue réflexion, qui tient compte de l’époque, de l’esthétique et de l’esprit du tissu, la relation qu’il va entretenir avec l’œuvre à encadrer. Puis, tous les soins sont pris pour éviter tout gaspillage.

A cause de cela on tolère, uniquement pour les inkin, la pratique du tsukihari, qui consiste à réaliser des raccords de fragments entre eux afin de reconstituer une bande suffisamment grande pour faire le montage. On trouve parfois des morceaux composés de minuscules fragments d’inkin, pas toujours issus du même tissu, et assemblés en mosaïque afin de faire illusion. A l’inverse, certains grands montages, où les inkin sont repliés sur les bords de manière qu’une portion en reste invisible, représentent des témoignages d’un luxe extrême.

Par ailleurs, les inkin retirés d’une œuvre pour une raison ou une autre, sont fréquemment transposés sur une autre, malgré leur état d’usure.

La rareté et la valeur que les inkin anciens ont acquis dans le monde du montage ont eu pour conséquence logique les nombreuses tentatives de reprise de la technique par les monteurs japonais, jusqu’à nos jours, mais le vide reste non comblé.

La collection Maeda

Dans l’histoire du collectionnisme japonais des meibutsugire, un exemple historique ne peut pas ne pas être évoqué, qui est celui de la collection Maeda. Le clan Maeda a régné en tant que seigneurs sur la province de Kaga durant toute la période Edo. Le seigneur de la troisième génération, Toshitsune Maeda (1593-1658), était un grand collectionneur d’objets d’importation ; il constitua une collection de tissus étrangers qu’il achetait sur les marchés du Kansai et de Nagasaki, ouverts sur la mer. La collection ainsi constituée fut rassemblée en quatre grands registres, où les tissus ont été mis à plat, doublés et collés.

Les tissus de la collection Maeda sont de sortes très variées, kinran, donsu, kinsha, mais la collection a la particularité de rassembler un nombre impressionnant de tissus inkin de grands formats. Beaucoup d’entre eux sont des tissus qui étaient employés comme tissus de montage, et ont été démontés pour être consignés dans les registres.

Les registres ont été vendus à tour de rôle, et sont aujourd’hui dispersés. L’un est entré récemment dans les collections du Musée National de Kyûshû. L’un a été dépecé et dispersé et deux autres sont en la possession de l’atelier de restauration Oka Bokkôdô, qui les avait acquis afin d’y puiser des tissus pour de nouveaux montages. Les tissus ainsi dispersés sont fréquemment visibles dans les expositions diverses, où ils sont parfois montés en kakejiku. On peut en avoir un aperçu à travers Ayame no Hana, un recueil de photogravures publié en 1926 par la famille Oka après l’acquisition d’un des registres qui y est entièrement reproduit. Le lien suivant permet de voir un fragment, issu d’un autre registre, aujourd’hui conservé dans la collection Saitô.

(1) Kesa : manteau de moine.